«El dilema de la música en Spotify»![]()

Por: Andrés Gómez Morales

Dentro de la cultura, la música se consolidó en el siglo XX como un objeto de análisis privilegiado, al comprenderse como un lenguaje sin palabras, pero cargado de sentido, capaz de dar forma objetiva al sentimiento colectivo a través de la estructura sonora. Esto ocurrió con mayor claridad y menor elitismo que en la poesía, el teatro o la pintura, no sólo porque congregaba multitudes en salas de concierto, sino también gracias a la revolución de los medios masivos (radio, televisión y cine) que ampliaron la difusión de artistas tanto de tradición clásica como popular.

Hoy, la división entre lo culto y lo popular resulta un criterio insuficiente para evaluar la calidad de una obra artística o para establecer la superioridad de una frente a otra. Además, los medios digitales, en los que la música se distribuye y se divulga, han reducido el sentido del gusto a un relativismo subjetivo, como si se tratara de una categoría identitaria inmune al desarrollo, al cambio y al cultivo. Por ello, la necesidad de reflexionar sobre la música que consumimos, más allá de la simple promoción de novedades, depende de una audiencia que busque reconocerse no sólo en las sensaciones inmediatas, sino también en una experiencia duradera.

Lo cierto es que la aparente evolución en la manera de distribuir y reproducir la música influye en la percepción de su valor, llegando incluso a asociar la calidad de un género con la forma en que suena en determinado soporte. En nuestro contexto todavía resuenan con nostalgia los ecos de la radio, los rasguños de la aguja sobre el vinilo, el hiss de los casetes grabados en casa y la nitidez de los CDs. La creencia de que cada nuevo formato altera la sonoridad de su predecesor, o de que nada se compara con la expectativa de descubrir qué tema sonará en un programa radial nocturno, enmarca una experiencia propia de los melómanos del siglo XX.

En la primera década del siglo XXI surgió también la idea de que cada persona podía convertirse en su propia emisora, lo que alejó a los oyentes de las frecuencias radiales y de los espacios de socialización en torno a los soportes físicos. Con YouTube, la televisión perdió relevancia en la difusión de videos musicales y, al mismo tiempo, por su carácter gratuito y legal, se consolidó como un medio clave para impulsar nuevos géneros como la champeta urbana y el reguetón.

Sería apresurado afirmar que, a partir del siglo XXI, se volvió más difícil opinar y establecer criterios para valorar la música, pues las nuevas generaciones accedieron a ella de manera gratuita y con la posibilidad de reproducción continua. Sin embargo, la compresión de archivos en formato MP3 redujo la fidelidad del sonido y atenuó las diferencias entre canciones concebidas únicamente para responder a la demanda de novedades, y aquellas producciones elaboradas siguiendo las pautas del lenguaje musical y sus posibilidades expresivas. Estas últimas exigen al oyente, al menos, una noción básica de la relación entre el silencio, el ritmo, la melodía y la armonía.

El MP3, como base de la piratería, rompió la lógica de escuchar álbumes completos y desplomó el comercio de CDs. Esto llevó a los artistas a buscar otros medios de difusión, como las redes sociales y las ventas por descargas directas en sus páginas web. Sin embargo, a partir de 2013 los servicios de streaming se expandieron globalmente y transformaron la manera en que escuchamos música, al permitirnos acceder a la memoria de las aplicaciones a través de una interfaz personalizada, similar a un perfil de red social, como ocurre con Spotify, fundada por el programador sueco Daniel Ek.

De entrada, Spotify redujo la piratería al ofrecer velocidad de reproducción y catálogos gratuitos con licencias de las disqueras, a cambio de un modelo de ganancias compartidas en el que los artistas reciben un porcentaje de regalías e, incluso, de participaciones accionarias para las compañías. Además, abrió la plataforma a músicos sin contrato discográfico, lo que amplió las posibilidades de difusión independiente. La reproducción por streaming generó un cambio cultural no sólo al convertir los teléfonos en los principales reproductores, sino también al trasladar el poder de decisión desde los propietarios de la música hacia los algoritmos, que determinan qué se escucha y en qué orden, especialmente en la versión gratuita.

El modelo de streaming no dejó de generar polémicas, especialmente con los artistas que denunciaron recibir regalías muy bajas por reproducción y señalaron que las disqueras resultaban más beneficiadas que ellos. Un tema que Daniel Ek minimizó al ampararse en la gran aceptación de la aplicación entre el público. Más recientemente, en 2024, reavivó la controversia al afirmar que “el costo de producir contenido musical en la actualidad es cercano a cero”, por lo que los músicos deberían darse por satisfechos con lo que reciben. Por otra parte, la plataforma también estuvo en la mira de organizaciones de derechos humanos, debido a la presión de grupos sionistas británicos para censurar a músicos palestinos que expresaban apoyo a la resistencia contra el Estado de Israel, lo que derivó en la retirada de canciones de Shadi al-Bourini y Qassem al-Najjar.

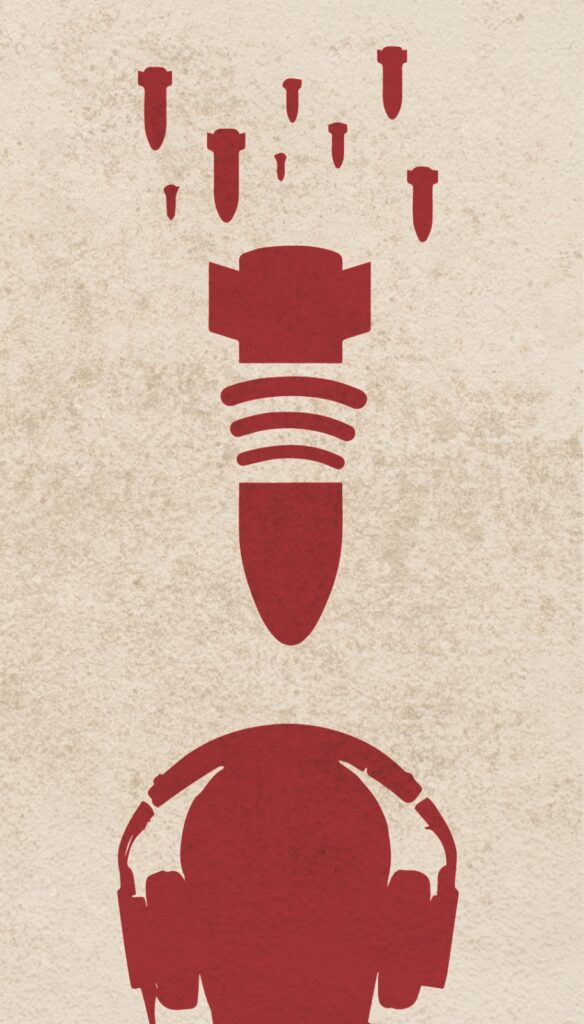

Por otra parte, este año Daniel Ek invirtió más de 600 millones de euros en la empresa alemana Helsing, destinada al desarrollo de drones militares equipados con inteligencia artificial, utilizando para ello la venta de acciones de Spotify. Esta decisión llevó a muchos artistas a cuestionar que su música termine beneficiando indirectamente a la industria de la guerra. Sin embargo, debido a las licencias cedidas por las disqueras a la plataforma, la mayoría no puede darse el lujo de retirar sus catálogos. Ello plantea un dilema ético también para los usuarios: migrar sus perfiles y listas de reproducción a plataformas sin vínculos bélicos, o apoyar directamente a los artistas mediante suscripciones como las de Tidal o descargas de pago en sitios como Bandcamp.

No sobra en este punto recordar, con McLuhan, que el medio es el mensaje, y que la cultura actual ha encontrado en Spotify algunas de sus expresiones más controvertidas. Allí se cobra a las disqueras por incluir a sus artistas en listas de reproducción globales, al estilo de la antigua payola radial. De este modo, se han consolidado músicos cuya principal virtud es adaptarse a las demandas de un público cuyo gusto ha sido moldeado por los algoritmos. A ello se suma el auge de la música generada por inteligencia artificial, como el caso de The Velvet Sundown.