«Timiza, una

guaca de agua»![]()

En memoria de Ernesto Heredia, Juaquin Cosió, Rosalva Echavarría, Demetrio Barreto, Manuel Téllez, Jorge Coronado, Deyanira Andrade, Juan Carlos Gallardo, Guillermo Alister, Carlos José Daccarett Jasbón y todos los padres y madres fundadores de esta barriada.

Por: Oscar Heredia

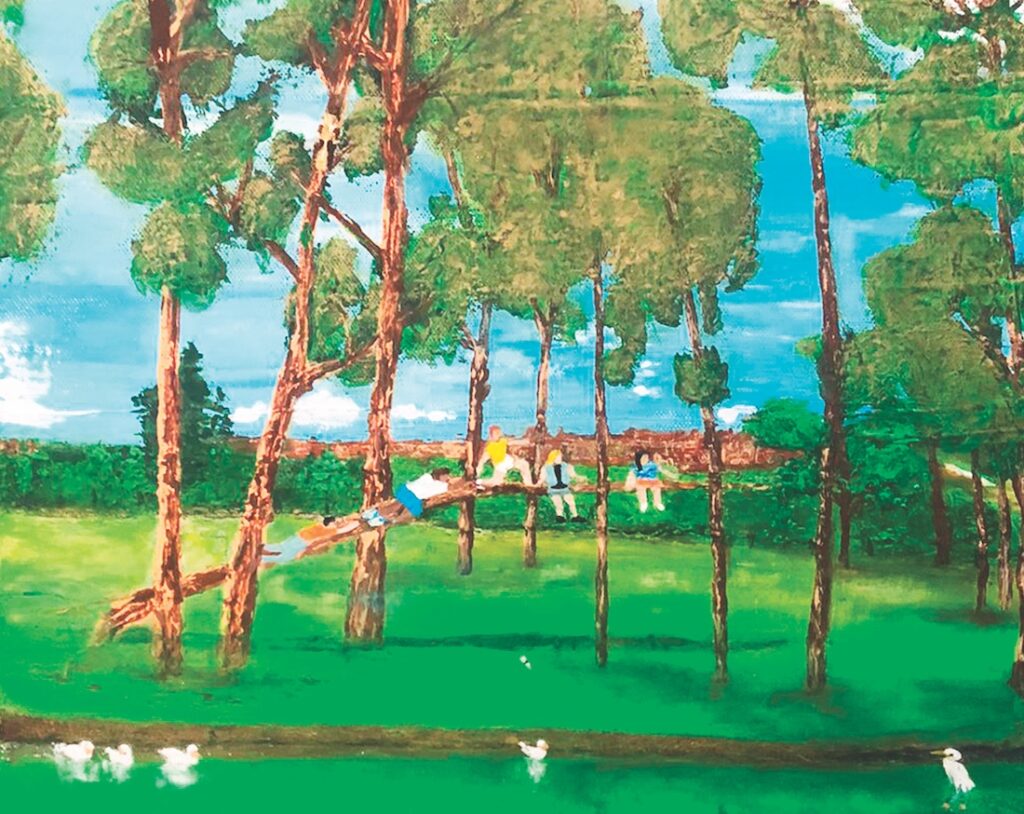

No hay que tener mucha imaginación ni mucha percepción para reconocer que esta barriada llamada Timiza es un territorio de grandes aguas. Para propios y extraños visitar el parque metropolitano y sus alrededores genera una sensación de frescura natural: un paisaje hídrico en medio de esta tenaz metrópoli es un bálsamo para la retina de miles de personas que lo habitan y disfrutan a diario desde hace mucho tiempo. Viendo la importancia del agua en estos tiempos de racionamiento, quisimos explorar algunos recuerdos de resistencias ambientales y culturales sur-urbanas, en una pequeña pesquisa al territorio por medio de memorias, mitos y leyendas relacionados con el parque Timiza y sus acuíferos.

El relato más antiguo que rumiaron mis oídos fue transmitido por mi padre, Ernesto Heredia, el menor de cinco hermanos nacidos en el barrio Siete de Agosto, todos contemporáneos —mi abuela parió en un lustro a un puñado de hombres fuertes, alegres, ávidos de aventura y chicha—. A mediados del siglo XX, Bogotá estaba en expansión, pero su avance hacia el sur occidente solo llegaba hasta la avenida 68. De resto, era potrero y humedal:

“De ahí para abajo era solo monte, lagunas pantanosas, juncos, cañas y muchos pájaros. Nosotros agarrábamos un bus por toda la 68 y nos bajábamos a la altura del barrio Muzú, ya llegando a la autopista Sur, que en ese tiempo era una carretera. De ahí caminábamos un buen trecho hacia el occidente, hasta llegar al lago Timiza, donde armábamos piquete, intentábamos pescar y cazar con caucheras y, de vez en cuando, con alguna escopeta vieja que nos prestaban. Era muy bonito todo esto, yo tenía como 15 años cuando vine por primera vez a este lago”.

Olvidé preguntarle a mi papá por qué sabían de este lugar, quién les habló de él o quién los guio hasta aquí. El caso es que, como dice uno de mis hermanos, aunque quizás nunca le atinó con su cauchera a una tingua o a una torcaza, después de un tiempo le apuntó al Instituto de Crédito Territorial. Y ese disparo dio en el blanco, ya que le fue asignado un apartamento en una de las células, la J. Ahí, en esa perla de ladrillos naranja, junto a muchas familias, crio a sus cinco hijxs fuertes, alegres y ávidxs de aventura y dicha.

Ernesto fue parte de diferentes galladas, vio crecer a todas las generaciones de este barrio, fundió, junto con sus amigxs y cientos de familias, los hierros culturales de este territorio. Ellos y ellas fueron afortunadxs de ser lxs primerxs pobladorxs de un proyecto arquitectónico revolucionario que modelaría el espíritu comunitario de quienes hemos vivido, vivimos y viviremos en estos suelos que guardan un oasis de historias en el desierto de la subjetividad actual.

Si observamos con detenimiento las características y caprichos geográficos de esta barriada podremos llegar a especular sobre su pasado y considerarlo un lugar privilegiado y sagrado. Hagamos un ejercicio de memoria del territorio para intentar reconstruir su historia. Dos ríos saludables lo recorren: al norte el Fucha y al sur el Tunjuelito, afluentes paralelos con abundancia de caudal y peces, una autopista fluvial que conecta Bosa, Soacha, Fontibón y el Tequendama, hasta llegar al gran Río Grande de la Magdalena. Dejando volar la imaginación, divaguemos en la idea de que los Muiscas fabricaron balsas con juncos y cañas que crecían en las orillas de los humedales, entretejidas y ligeras embarcaciones parecidas a las totoras del Titicaca. Una serie de espejos de agua distribuidos de forma privilegiada en todo el territorio, ecosistemas con abundancia de aves, anfibios, peces y mamíferos viviendo y visitando estos humedales rodeados de bosques nativos, epicentros de reunión para diversas bandadas de aves migratorias que arriban desde el sur aventadas por el invierno y desde el norte desbandadas por el verano.

Los ríos, esas serpientes de agua, no solo constituyen rutas fluviales y fronteras naturales. A sus orillas se crean caminos reales que se conectan, rutas que se caminan y corren con mercancías, mensajes, ofrendas y palabras. A la luz de esta topografía y continuando el ejercicio, yo diría que Timiza es un lugar bendecido por la diosa del agua, Sie. Por ello, la maloca principal del pueblo Muisca Techotibence, para mí, estaría ubicada cerca del río, con humedales a mano y vista privilegiada al lago. Y según ese orden de ideas, el actual colegio Santa Luisa, anteriormente convento y hacienda mucho antes, es el lugar idóneo para aquel centro ceremonial o, mínimo, morada del soberano o soberana de estos territorios.

Guillermo Gallardo, vecino y amigo, ha recorrido y palabreado estos paisajes desde su primera infancia. Cuenta que en el lindero sur del parque, el que colinda con Boitá, se distinguían vestigios de un sendero de herradura. Hablando del pasado del barrio, nos preguntábamos por una piedra muy grande que había en la célula J, donde hoy es el primer edificio del bloque JE.

“Donde doña Zulma, ahí quedaba. Teníamos que escalarla para subir, como una piedra grande de río. Desde ahí veíamos los partidos de futbol, elevábamos cometa… Para poder construir los edificios la rompieron, dejaron varios pedazos”.

Tres piedras que hoy siguen estando al frente de su lugar original y que forman una especie de altar. Hablar con Guillo —como le decimos los vecinos— es adentrarnos en ese bosque espeso que era el parque en los años 70 y 80: los jóvenes de esa época hacían juntas de hasta veinte para ir de expedición al espeso monte y sus diferentes atracciones. Hay que recordar que este territorio era una frontera con el mundo rural, tierra salvaje llena de aventuras y retos para sus valientes moradores.

Existen otros lugares emblemáticos en la historia de esta tierra de grandes aguas. Uno de ellos es la media luna, un espacio descrito como uno de los nacimientos de agua, unos chorros donde confluían diferentes caudales; hoy en día sabemos que hay una fuente de agua potable, un chorro, una pequeña cascada en un punto del bosque llegando al humedal La Tingua Azul. Esta fuente fue apreciada por una bandada de hermanxs venezolanxs que, como las aves migratorias, se desplazaron y, en su camino, se asentaron en el bosque ubicado en la orilla del río. Eso fue por la época del Covid-19: estas familias, como los antiguos pobladores, sobrevivieron con los recursos que el humedal les otorgaba. Mientras las mujeres cocinaban a leña y cuidaban a lxs niñxs dentro de la espesa vegetación, adultos y jóvenes salían a cazar transeúntes desprevenidos en la avenida Villavicencio, el bosque proveedor incondicional de abrigo y alimento.

Cuenta Humberto Arcos que Los Buitres (la legendaria banda juvenil del barrio) acampaban en el bosque, hacían fiestas y armaban cambuches, bohíos con las ramas de los árboles. También cuenta de un legendario árbol de eucalipto que estaba inclinado, adonde se subían y se parchaban todos lxs jóvenes rebeldes de la época. “El árbol de los colinos” lo llamaban. Pero como perro de cuadra, este lugar tenía diferentes nombres; para Clara Inés Torrez Díaz era el columpio. Según ella, ahí era donde se hacían los hippies, fumaban marihuana y hacían fiestas con grabadoras de pilas. Este punto de encuentro quedaba dentro del parque, que en ese entonces no tenía rejas y su vigilancia corría por cuenta de un par de soldados que en la noche hacían guardia en la puerta principal. Luego, en las diferentes concesiones, contrataban algunos celadores, así que el parque se manejaba bajo las reglas del monte.

La diversidad natural de esta barriada tenía un lugar de sabor y color especial: el Café con Leche, un descampado en medio de la frondosidad, una zona desértica que cuando llovía formaba un charcuzzi natural, una olla de barro donde la barriada se bañaba. “Era nuestra piscina”, me contaba mi hermano mayor. Ahí confluían las juventudes, un spa de finas yerbas y arcillas ubicado en lo que hoy es Boitá.

“Había que pasar el lago y después atravesar el bosque. Se llegaba a una planada, como un desierto. Había montículos de tierra donde anidaban muchos pájaros. Ahí nos la pasábamos en el estanque comunitario de barro, en los 70 y los 80. El que vivió esa época y no se bañó en el Café con Leche no es de este barrio”.

Retomando el ejercicio especulativo de este relato, podríamos pensar que todo territorio sagrado ha de tener una zona arcillosa, una guaca de donde extraer la materia prima para las paredes de las casas, malocas; para fabricar cacharros de almacenamiento alimentario, y hasta para hacer máscaras ceremoniales, por nombrar algunas de las formas que le daban los indígenas al barro.

Los linderos de la antigua hacienda eran muros gruesos de adobe con teja española y cercas antiguas que delimitaban lo que fue la finca del expresidente Alfonso López Pumarejo. No es por seguir divagando, pero según nos muestra la evidencia arqueológica, la colonia agria y oligarca edificó sistemáticamente encima de los lugares sagrados, prósperos y bellos de los pueblos originarios a lo largo del continente, una lección de hegemonía y dominación territorial y cultural palpable en muchos casos. Esta hacienda tenía dos edificaciones: la casa blanca de descanso para los viejos vinagres, con vista al lago, por supuesto, y en su patio trasero el humedal para cazar patos; una casa quinta rojo colonial que sería el actual Colegio Santa Luisa. La otra edificación era la casona, probablemente para los peones y el ganado, y se ubicaba justo después del Café con Leche. Ambas casas, seguramente, estarían construidas con el barro extraído de esa fuente.

La navegación en lanchas a remo y pedal en el lago Timiza, atracción famosa, tuvo un antecedente que nos indica el instinto de lxs jóvenes por dominar todos los ambientes y recursos del parque. Existían unos sitios llamados “colchones”, juncos (Schoenoplectus californicus) que predominan en los humedales, hogar de aves y anfibios, cañas que al ser pisadas, dobladas o tejidas formaban unas balsas flotantes sobre el lago. Ahí, en esos colchones de agua, jugaban y saltaban hasta el cansancio niños y niñas, una conducta innata sin ninguna pretensión más que la de divertirse o pasar de un lado a otro del lago que nos muestra cómo sin saberlo estos jóvenes estaban repitiendo o encontrando por casualidad un material natural óptimo para fabricar balsas y navegar lagos, ríos o humedales.

“Nos pasábamos pisando las cañas y ahí, al doblarse, hacían un colchón que nos mantenía a flote. Así pasábamos al otro lado del lago para ir al Café con Leche”. Cuenta Guillo que en ese colchón lo asustaron una vez, pero que las incursiones que se hacían a los desagües o alcantarillas grandes del lago, a los laberintos del underground, las tripas ocultas del barrio —esos ríos subterráneos hogar de mamíferos varados y roedores de diferentes especies— eran lo más asustador.

“Entrabamos por el lago y salíamos más allá del Santa Luisa, como donde es Palenque hoy en día. Había una especie de basurero. Por el otro lado, salíamos a una alcantarilla donde un día a uno casi le pasa un carro por encima de la cabeza: la tapa daba a la avenida. Eso daba miedo entrar, caminábamos sobre dos muros paralelos y en el centro corría el agua. Ya uno estando adentro era peor devolverse solo, tocaba seguir el grupo, salíamos después de un buen rato… Son grandes esos túneles”.

Como si faltara alguna atracción en el barrio de ese entonces, sumamos las cuevas, expediciones espeleológicas de la adolescencia en el sur real occidente, encuentros cercanos con fobias. Enfrentar las entrañas oscuras y desconocidas del barrio parecía un ritual colectivo de paso a la adultez en una tribu. Tal vez reposen algunos grafitis en los abrigos asfalticos de nuestras cavernas que den cuenta y evidencia de estas caminatas por las entrañas del territorio.

Aunque estos relatos de memoria local y territorial suenen románticos, es importante mencionar que para las mujeres, generaciones de ellas nacidas en estos periféricos terrenos, la vida podría tornarse oscura por culpa de violadores y acosadores que, como depredadores, se escondían en la espesura de la naturaleza buscando asaltar parejas y mujeres. Cuenta Clara Inés que siempre había rumores de feminicidios y ultrajes sexuales, que ellas tenían que venir en grupo para poder disfrutar de este lugar.

“Sin embargo veníamos siempre con el equipo de baloncesto, entrenábamos y nos divertíamos en todas las atracciones: la rueda panorámica, los aviones, las sillas voladoras, los pocillos mareadores, las jirafas de cemento, el zoológico y las lanchas en el lago. Una siempre veía a los buitres en el columpio y eso, de alguna forma, hacía que fuera seguro; ellos cuidaban el parque, no dejaban que nos pasara nada, mantenían a raya a los acosadores”.

El lado oscuro de este terruño abarca historias de miedo como la monja sin cabeza del antiguo convento, el joven muerto con un tatuaje de pájaro carroñero en el brazo, el policía que quemaron en las canchas de fútbol y los que murieron por rayos en medio de tormentas. Muchas historias han corrido aguas abajo, buenas y malas, aventuras que no serían posibles si el territorio no hubiera tenido las características particulares que posee, desde su naturaleza frondosa, sus abundantes acuíferos, su arquitectura diseñada acorde al paisaje, hasta sus pobladores que lograron criar polluelos, como todas las generaciones de pájaros que han volado y anidado en esta guaca de agua, último vestigio de una cultura salvaje que tratamos de mantener con estos ejercicios de memoria y relato.

Larga vida al barrio Timiza, sus lagunas, sus bosques, sus ladrillos y sus habitantes sobrevivientes, guerrerxs herederxs de esta tierra bendecida por el agua.

Un valioso archivo histórico sobre el barrio Timiza

Leonilde Castillo Reyes el 4 de abril de 1970 compró el apartamento y desde ese día vivimos aquí en este hermoso lugar. Muchas gracias por contar la historia que me alegra la vida . Leito ya no está pero disfrutó mucho de este lugar,

Soy Nelson Cossío hijo de Joaquín Cossío mencionado en el prólogo. habitante de la célula J por más de 50 años vecino de Timiza

Excelente crónica Oscar!!!.

Me permitio recrear todos y cada uno de los paisajes aquí descritos.